德瓦尔道德层次理论的普适性困境——以道德教化为视角

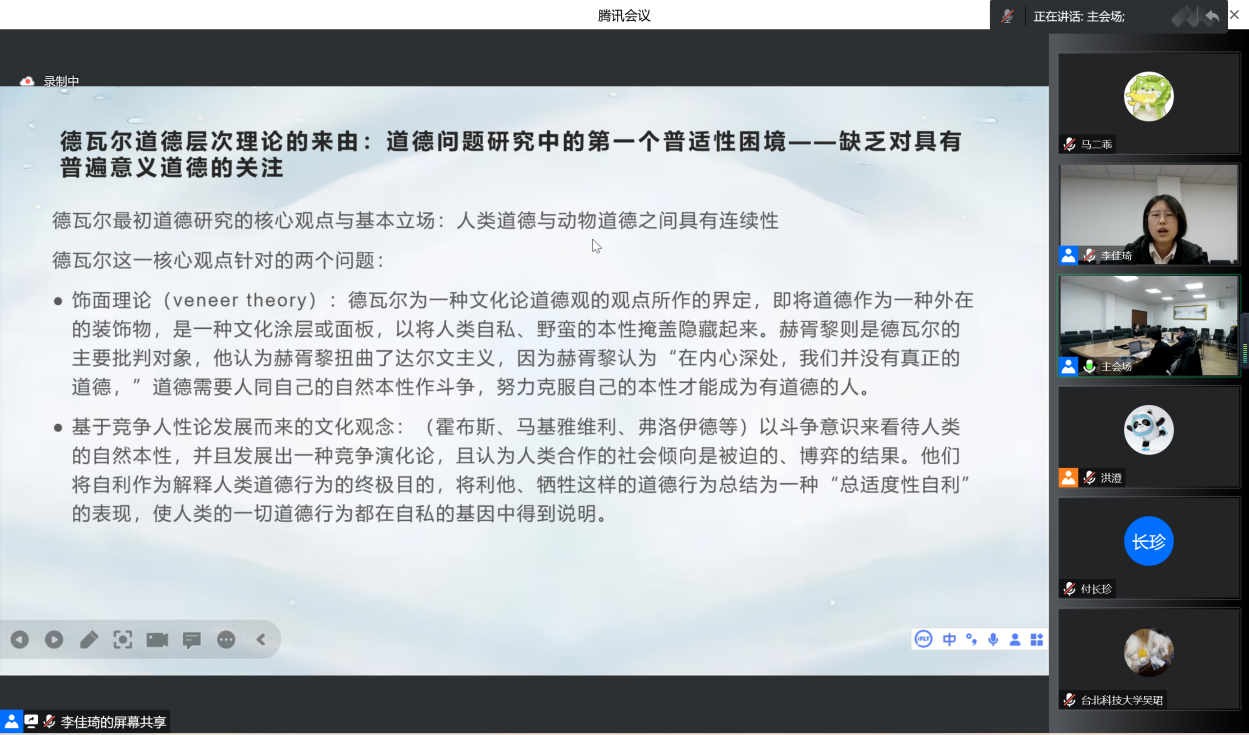

2022年11月17日,华东师范大学哲学系“博士后系列讲座”第六讲于华东师范大学闵行校区人文楼2102会议室如期举行。本次讲座采取线上线下相结合的形式,邀请到华东师范大学哲学系博士后李佳琦老师主讲“德瓦尔道德层次理论的普适性困境——以道德教化为视角”,华东师范大学哲学系付长珍教授担任评议人。来自全国多所高校的老师和同学共同参与了此次会议。

讲座主体大致可以分为三个部分:第一部分介绍了德瓦尔道德层次理论的由来、内容及目标;第二部分则指出德瓦尔道德层次理论所蕴含的困难;第三部分则引入道德教化的视角以解释道德层次性问题,从而回应德瓦尔问题的困境。

在第一部分,李老师首先指出,道德问题研究中面临一个普适性困境,即缺乏对具体普遍意义道德的关注。对此,动物行为学家弗朗斯·德瓦尔试图加以回应。通过对动物道德的研究,他提出道德三层次理论,试图说明人类道德与动物道德之间具有连续性,以反对将道德作为外在饰物的饰面理论和将道德作为竞争产物的文化观念。在他看来,人类道德具有其生物基础,但却又有其特性。德瓦尔指出,道德有三个层次:第一层次是“情绪感染”,包含拟他性同心、交互式回报两种;第二层次是“社会压力”,包含社会规则性意识和社群关怀两种;第三层次则是一种“普遍性道德”。在德瓦尔看来,第三层次道德的特点是“具有对道德体系的内在一致性与道德准则的‘公正无私性’的渴望,并具有对互动双方的行为作仔细考量的特性”,因而区别于以“自我”为中心的道德,而体现了人类道德的特殊性。德瓦尔试图通过一种“道德适用圈”理论和一种以资源为要素的说明来解释这样一种道德的形成。

在第二部分,李老师指出,德瓦尔的道德三层次理论遭到了诸多质疑,其中比较重要的一个困难在于,其理论在道德普适性问题上存在跳跃。如果绝大多数人都仅处于第一、二层次,只有少数人处于第三层次,那我们似乎就很难说第三层次道德属于“人类”的一种特质。从道德普适性到一种具有规范意义的普适性,其中的跨越有待说明。第三层次的道德如何向所有人敞开?德瓦尔试图提出“个体与他者的反复互动的内化活动”对此加以解决,但在道德演化的进程中,并不能以此解释基于个人情感的道德演化为一种规范性道德。

在第三部分,李老师试图解决德瓦尔道德层次理论所面临的困境,通过引入道德教化的视角说明,道德规范性演化的过程关联着第三层次的道德从少数人道德多数人的过渡。李老师强调这一过程并不完全和人的生物性特征相关,而要更进一步诉诸文化因素。通过援引迈尔等人的理论,李老师指出,教化视角有助于我们理解大部分人是如何达到人类独有的道德层次,但具有蛊惑性的宗教领袖似乎不足以说明上述内容。为此,李老师试图引入传统儒家的教化思想。德瓦尔思想中对于情感维度的强调,与中国传统的孟子思想有相通之处,但孟子“良知良能”的观点却与德瓦尔有待发展的第三层次道德相互断裂。在这个意义上,李老师认为荀子重学的思想与德瓦尔更为切近。荀子对于“教”的强调与“学”相结合,其中蕴含作为教者的圣人与作为受教者的普通人之间的互动性。不仅可以回应第三层次道德如何实现从少数人过渡到多数人的问题,同时也为第一、二层次向第三层次的发展提供了修养工夫上的可能。不仅如此,对于荀子自身思想中圣人如何成就自身的道德境界之问,李老师反过来引用德瓦尔的理论予以解释。通过教化维度的引入和中西哲学的汇通,第三层次道德的朴实性就在社会群体间的“下沉”和个体德性上的“提升”两个维度获得了可能。

在评议环节,付长珍教授指出,上述报告内容充实,基于德瓦尔第三层次道德的困境,试图引入荀子的教化意识来解决问题,具有较好的问题意识。但由于内容丰富,文章中心不够明确,行文有些枝蔓。在付老师看来,全文思路或可以做些调整,将“教化”问题作为文章的重心与着力点。

讲座的最后,李老师就“荀子教化中‘化’的维度”、“如何引入中国哲学资源讨论西方思想”、“思想史方法的运用”、“儒道关系与教化问题”等问题与大家进行了交流,讲座在掌声中圆满落幕。

学校主页

学校主页 校内链接

校内链接 校外链接

校外链接 校内邮箱

校内邮箱