老庄判析哲学来源:老庄对判析哲学的贡献

Lao-Zhuang Sources of Critique: Contributions to Critical Philosophy from the Laozi and Zhuangzi

2022年11月3日,华东师范大学哲学系“博士后系列讲座”第四讲于华东师范大学闵行校区人文楼2102会议室如期举行。本次讲座采取线上线下相结合的形式,邀请到华东师范大学哲学系博士后Daniel John Sarafinas(一波)主讲“老庄判析哲学来源:老庄对判析哲学的贡献”,澳门大学哲学系Hans-Georg Moeller(梅勒)教授、华东师范大学哲学系刘梁剑教授担任评议人。线上线下来自各个学校的老师和同学70余人共同参与此次讲座。

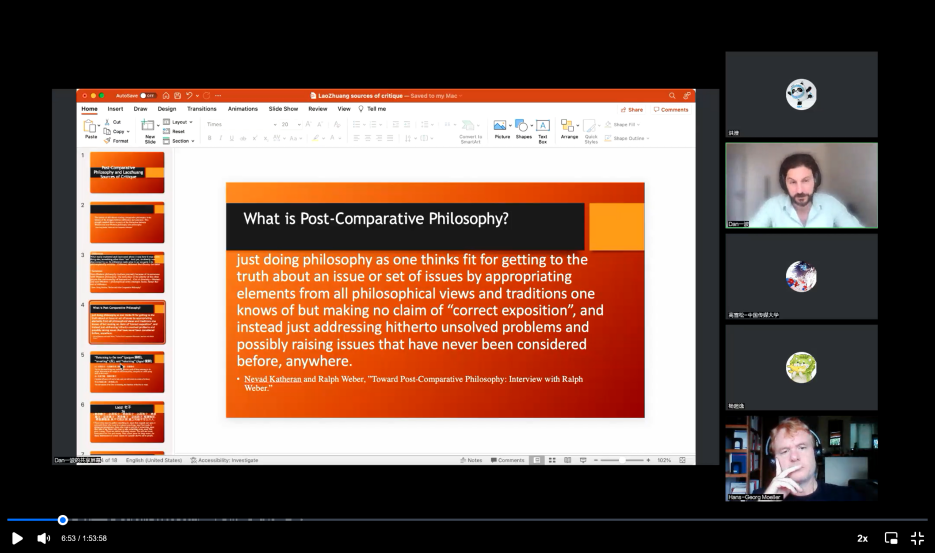

讲座从“哲学比较”出发。在一波老师看来,“后比较哲学”更关注以特定方式解决问题,发现真理,而非提出问题,反倒会引起比传统“比较哲学”更多的问题。由此,一波老师转向中国传统思想,特别是道家的《老子》、《庄子》中对思想张力的关注,指出二者对现实情境中所表现出的历史偶然性和语言偶然性的发掘,导向了一种独特的哲学批判。

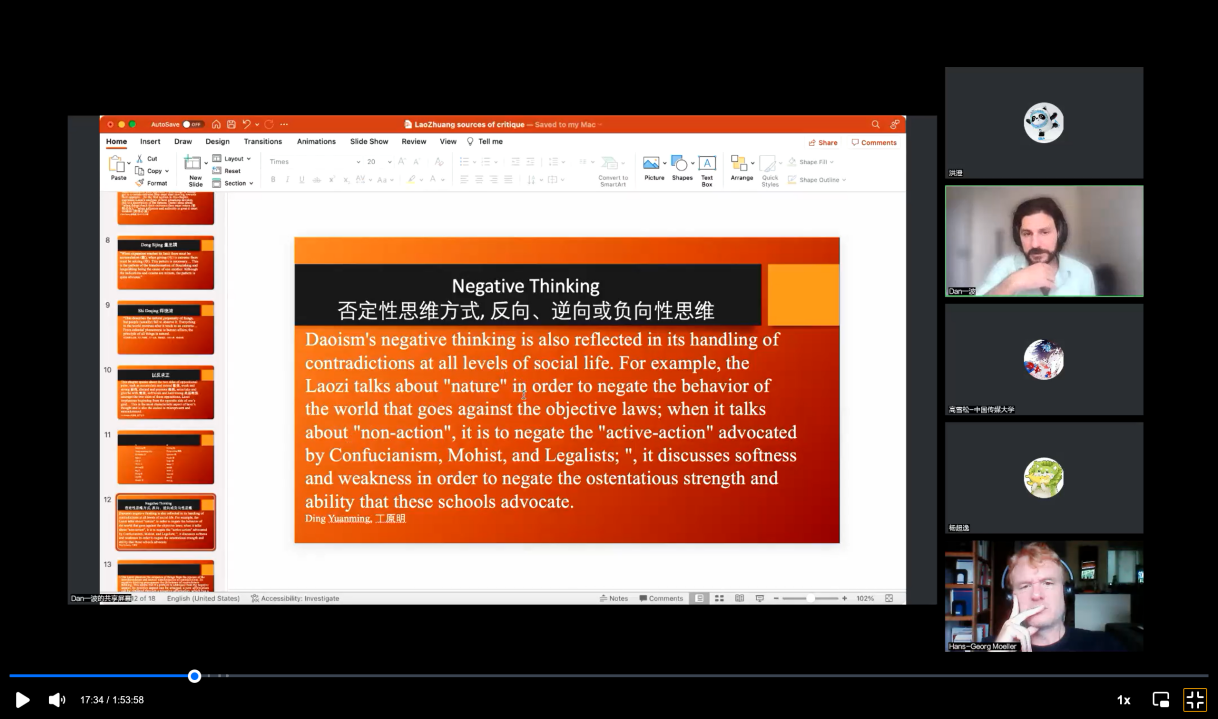

“批判”的概念似乎源于西方哲学的语境,肇始于康德哲学,在更晚近的福柯、德里达和罗蒂那里,都能看到这种“哲学批判”的身影。一波老师指出,借助他们提供的哲学范式,一方面有助于我们在传统的中国哲学文本中揭示一种批判精神,但另一方面,其既有的哲学框架极有可能遮蔽传统文本所采用的独特批判形式。一波老师将这种独特批判形式称作“老庄批判”(Lao-Zhuang critique)。在一波老师看来,老子哲学特别关注“反”的意涵,强调“物极必反,势强必弱”,以“反”求“正”。这也体现出对于否定性思维的运用:道家的负向性思维表现在诸如社会文化生活方面,体现为对于“道”和“自然”的强调,并由此抵抗“伪”的力量。道家有别于儒墨法三家对于力量的执着,着眼于“柔”和“弱”。一波老师认为,通过对原始文本的辨析,以及借鉴董思靖、释德清等早期评论者的思想,可以揭示出中国古代哲学的批判方法论,并有助于世界性批判哲学的发展。

在评议环节,澳门大学梅勒教授指出比较哲学需要着眼于一些在今天显得更为现实的问题,例如个人主义与社群主义之争。相应地,在本次讲座中,一波老师着眼于道的辩证性,并将其视为区别于现代西方自由主义批判的进路,但一定程度上忽视了对这种差别本身的分析。刘梁剑教授则首先关注到“批判哲学”的翻译和理解问题,在他看来标题中的“判析”或许是更恰当的译法,能够在一定程度上祛除“批判”中过度的消极含义。随后,刘教授也讨论了“比较哲学”和“后比较哲学”的区别,并且与老子所强调的“反”关联起来,并且建议可以以此为进路再思道家哲学。

讲座的最后,一波老师就两位教授在评议中提出的问题与大家进行了交流,讲座在掌声中圆满落幕。

学校主页

学校主页 校内链接

校内链接 校外链接

校外链接 校内邮箱

校内邮箱