华东师范大学哲学系成功举办首届研究生国际会议“Philosophical Traditions: Comparative Philosophy and Its Limits”(多元传统与比较哲学范式转变)

2018年11月9-11日,由华东师范大学哲学系学生联合会留学生部组织的“多元传统与比较哲学范式转变”首届研究生国际会议在华东师大闵行校区成功举办。来自13个国家11所海内外大学的33位研究生,分为9个小组进行学术交流。此次研究生国际会议的工作语言是英语。

华东师范大学哲学系系主任陈立新教授、副系主任刘梁剑教授、党委副书记武娟老师,新加坡国立大学哲学系Bryan Van Norden(万百安)教授出席了开幕式。陈立新主任在开幕式上致辞,鼓励同学们弘扬冯契先生“以得自现实之道还治现实”的思想,为新时代构建精神家园贡献哲思。

哲学系中国哲学全英文研究生项目留学生Jorden Jackson是本次会议的组织者之一,他作为学生代表在开幕式上发言,对华东师范大学哲学系为同学们学术交流创建国际化平台表示感谢,并期待能在此次会议上与各位同学一起探讨、相互学习。

他首先引述法国哲学家于连的观点认为,面对全球化的“划一”趋势,至少存在着两种对抗之策。一是回归西方理性主义传统的“普世”理想,二是基于“共同”的经验维度探寻个体之间的相互归属。如果说葛兆光的“在历史中理解民族国家”试图重构共同之谱系,那么赵汀阳的“天下”体系则可说是普世的理性纲领在当代的典型体现。接着,姜宇辉教授指出,在比较中西方两种文化时,通常会出现“镜相效应”,即两者在对话过程中通常看到的只是自身的投影,而无法达成彼此的了解与真正的对话。最后,姜宇辉教授认为,中国与西方绝非两条有着相对独立的发展轨迹的历史脉络,而恰恰是“营造”那个原初的“前哲学”的内在性平面的不同方式而已。尽管希腊显然比中国更早触及这个原初的内在性平面,并由此提供了一条可行的途径,但这并不意味着希腊哲学就是唯一可能的营造方式,或许中国理应成为通达、营造平面的另一种根本途径。

Session 1 Comparative Methodology

11月10日上午11:15至12:10,在冯契学术成就陈列室进行此次会议的第一场主题报告,由华东师范大学中国哲学全英文研究生项目爱尔兰籍硕士研究生Rory Edmund O’Neill主持,发言人包括华东师范大学哲学系中国哲学全英文研究生项目波兰籍博士研究生Mateusz Janik和厦门大学爱沙尼亚籍博士研究生Margus Ott。

Mateusz讨论了从文化传统与地缘政治的角度定义“中国”的核心要素,而这些要素与西方人的历史发展叙事相悖。其后,他讲述了在17世纪的中西文化交流中,儒家作为中国文明传播的主要媒介的原因。

Margus着重指出以往比较哲学中存在的“谁是仲裁者”的问题,在他看来,如果在比较过程中,以两者中的任何一方,或其他传统作为比较的标准,这种比较都归于无效,即任何任何有效的比较都需要摆脱某种同一性的评判标准。Margus进而从德勒兹的能力差异理论,其对哲学、艺术与科学的关系的理解及评述其他哲学家的方式中寻找理论线索。他认为,在比较哲学中,重要的不是评判比较双方的相同或相似、类比或矛盾,而是比较哲学所能容纳的限度,以及如何从各个比较的部分中建构出新的哲学论述。

Session 2 New Approaches for Doing Philosophy

11月10号下午1:30-15:00,在冯契学术成就陈列室进行第二场主题报告,由华东师范大学硕士研究生谷龙主持。

华东师范大学中国哲学全英文研究生项目爱尔兰籍硕士研究生Rory Edmund O’Neill发表论文“节约式翻译:以‘无译’方式处理翻译中国古典哲学关键字的难题”。他认为,中国经典哲学中的主要概念通常呈现于一些关键字(如《论语》中的“仁”、《道德经》中的“道”),翻译中国经典哲学时这些关键字最好用拼音表示,而不要以目标语言相关的语词来翻译。主要原因有三:1.清晰标记原文中出现的关键词;2.鼓励读者主动发掘关键词的含义;3.避免使用不恰当或不充分的语词翻译关键词。

江苏师范大学硕士研究生蒋周伟发表报告“罗姆巴赫的结构思想与哲学间的道路”。他认为,跨文化境遇一直是罗姆巴赫哲学的指向。各民族的哲学是世界结构自身澄清的诸个环节,是世界多样性表达的诸可能。作为自身无所规定的环节的哲学的确定性来自异在的他者。各民族的哲学只有抛弃其身“起源差异”的“一”,还原到差异环节的发生结构之中,才能在对话中相互进入,相互启发。罗姆巴赫认为结构就是道。道能够成为哲学对话之间的共同理解。以“道”的变在与共在关系作为先验秩序,各民族的哲学才能“变”与“化”中相互发明,成就彼此。

新加坡南洋理工大学博士研究生胡建萍主要阐述了罗伯特.斯滕伯格(Robert J. Sternberg)的“智慧平衡理论”(The Balance Theory of Wisdom,BTW)与早期儒家的智慧观念。胡建萍认为,智慧平衡理论和先秦儒家的智慧观念既有共通点,也存在巨大的差异。从共通点的角度来说,两者都强调了对人的理解;想要成为一个有智慧的人,必须做到对于环境和境遇的独特的、反思性的反应。从差异性的角度来说,智慧平衡理论中的智慧概念属于实践智慧的范围,而儒家所说的智慧不仅是实践的,更有超越性的含义。导致这一差异的主要原因是,在儒家思想中,天往往被视为智慧的终极来源,而斯特恩伯格则认为智慧是完全后天习得的。同时,儒家所讨论的智慧是一种德性,但是心理学上往往避免将智慧概念与价值论联系在一起,因而拒斥智慧研究的伦理学倾向。

Session 3 Contemporary Comparative Philosophy

11月11日下午3:15至17:10,进行第三场主题报告,由华东师范大学哲学系全英文项目波兰籍博士研究生Mateusz Janik主持,四位参会者发言。

波兰耶稣会大学的博士研究生Krzysztof Janik考察Kitaro Nishida的自我哲学和肉体理论的认知与行动的概念,分析了这一哲学所关注的主要问题:人的心理活动与外在行为在非认知层面的主要方式;身体在认知过程中的作用;自我意识的起源及演化与环境的交互作用;意识的矛盾性本质;等等。通过这一系列分析,他指出Kitaro Nishida提供了富有启发性的思考,值得研究者关注。

波兰耶稣会大学的博士研究生Magdalena Filipczuk 分享了题为《文学思维与意义的雕琢:林语堂对中间语言的追求》的报告。她认为,早在二十世纪四十年代,林语堂就提出,如果人们想要拓展哲学的边界,就需要以一种开放的心境,创造一种新话语以用来介绍新思想。就林语堂自身来说,他受到中、西方两种文化的熏陶,在翻译创作中取得很高的成就,他将大量的中文作品翻译成英语,介绍给西方读者,这些作品不仅在行文上忠于原本,而且具有形而上的哲学特征。最后,Magdalena Filipczuk 解读了林语堂翻译过程中所使用的方法论。

中国人民大学英国籍的博士研究生Benjamin Coles指出,内在性和超越性一直是比较哲学的核心问题。一直以来,西方学者普遍认为,中国文化传统缺少超越性。但近年来,众多中国学者提出越来越多不同的看法,认为中国传统哲学中存在不同于西方外在超越的内在超越。他列举了先秦以来中国哲学史上的几场学术论辩来诠释内在超越。

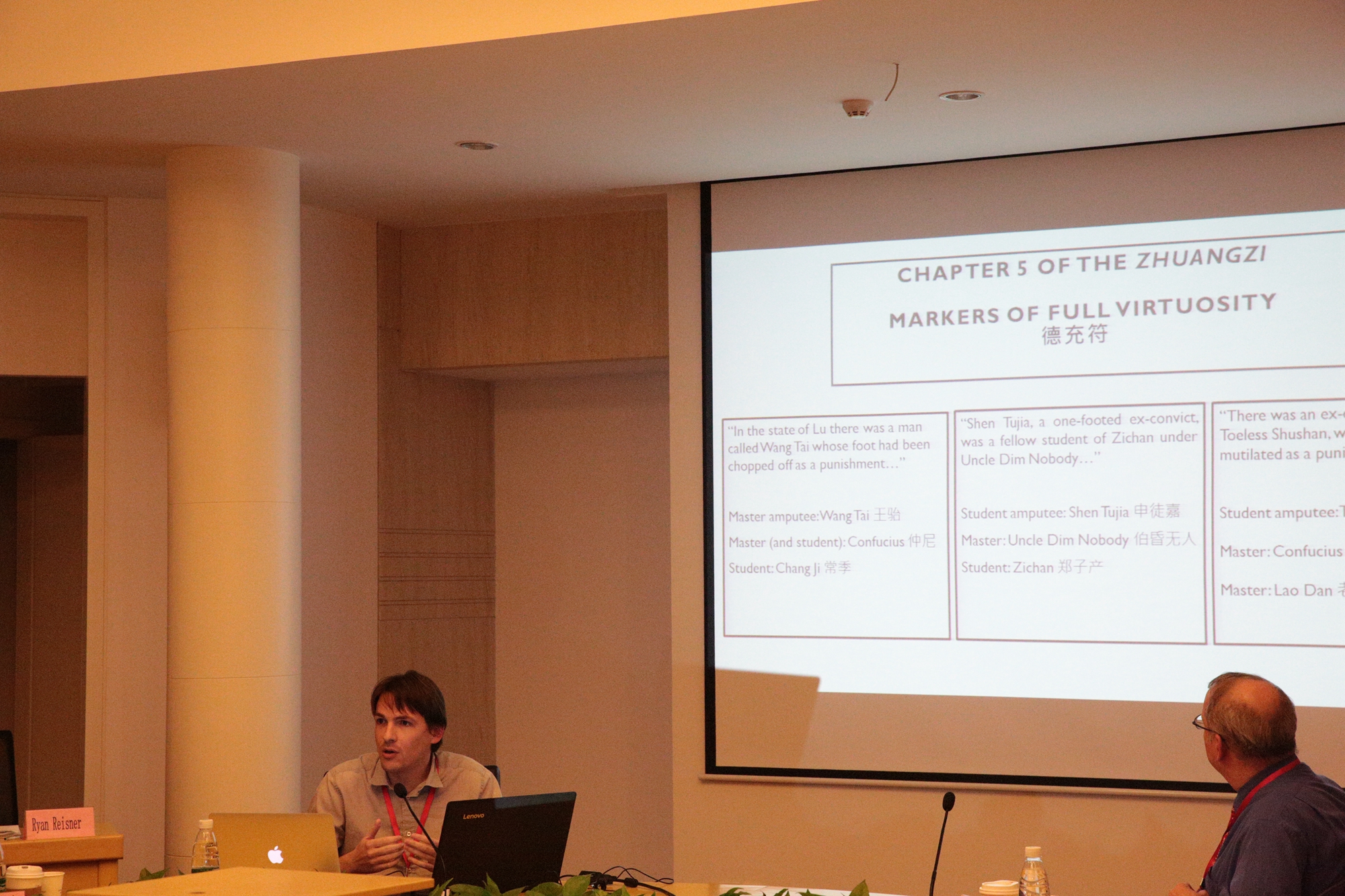

澳门大学的法国籍博士研究生Nicolas Le Jeune解读了《庄子》中截肢者的故事,认为庄子的观点颠覆了社会对礼制与惩罚的看法。截肢作为一种惩罚使得被截肢者由于身体残疾无法再参加一系列礼制活动。但在庄子看来礼制本身就是对人的惩戒,它牺牲了个体的自由,而由于截肢使得此人得以脱离礼制之外,反倒导致了某种形式的解放,这就构成了一个礼制与惩罚的矛盾。

主旨演讲二 Like Loving a Lovely Sight

2018年11月11日上午9:00-10:30,在冯契学术成就成列室进行此次研究生会国际议的第二场主旨演讲,由华东师范大学哲学系全英文项目美国籍硕士研究生Jordan Jackson主持,新加坡国立大学Van Norden 教授主讲。

Van Norden教授的演讲题目是“Like Loving a Lovely Sight”,主要围绕《大学》中“诚”的概念展开。《大学》云:“所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自慊。”这个陈述引申出一个问题:如何做到厌弃恶如同厌弃恶浊的气味,欣慕善如同欣喜于美妙的气味?Van Norden 教授认为,这其中的关键之处在于,一方面,我们的伦理观念与动机是不可分割的。当一个伦理观念产生时,就会自发的引起相应的道德行动。例如,我们的“恶”的观念与我们的“厌恶”感是一致的。我们的“善”的观念则自发的包含“向往、欣慕”等心理活动。另一方面,真正的伦理知识以切身的经验为前提。一个人只有实践了孝悌才能真正理解孝悌。同时,真正的伦理知识也必然导向相应的伦理行动。

Session 4-1 Buddhism

11月11日上午10:40—12:00,在冯契学术成就成列室进行第四场第一组主题报告,由华东师范大学哲学系全英文项目爱尔兰籍硕士研究生Suzanne Murphy主持。

新加坡南洋理工大学的博士研究生Zulhaqem Bin Zulkifli 通过比较佛教传统宗派如禅宗、如来藏与伊斯兰教传统的“性情”来阐释“本有的可被启迪的性灵”。他认为,“本有的可被启迪的性灵”是人类的一种普遍的、本体的心灵结构,通过一定的修行方式,比如禅修、祈祷,就能够遣除世俗世界的痛苦。尽管佛教传统与伊斯兰教传统对于这个概念的解读有很大不同,但两者却存在很大的共通之处。通过比较,两者的共通之处显示出“本有的可被启迪的性灵”的基本特性,即它不仅是关于人类的苦难与救赎,而且是一种普遍的心理机制,反应了人类的限度及其超越的潜能。

华东师范大学泰国籍研究生Nipapat Thongkamsai 介绍了泰国寺庙壁画中的佛教哲学。她讲解了几幅著名壁画的的佛教哲学含义。这些壁画大致围绕着“生老病死”、“四圣谛”、“八正道”、“解脱”等佛教基本概念而展开,有着极高的宗教教化意义和审美功能,是珍贵的宗教艺术遗产。

华东师范大学的硕士研究生谷龙则论述了佛教的“正念”的整体观感、心理过程及其心理治愈功能。

谷龙认为,世俗化的正念的理解与实践对于“正念”的原始含义是一种消减与弱化,只强调正念作为“纯粹觉知”、“减少压力”的一面,从而遮蔽了正念的全部图景与更深层次的心理功能。完整的正念包含“正知”与“忆念”两个心理过程。“正知”意味着纯粹觉知,“忆念”主要是忆念佛教的修行法要。在心理治愈方面,“正知”的功能在于觉知身、语、意的发生过程,保持警觉的状态,当观察者能够纯粹观察,也就消减了烦恼的侵扰,保持理性。“忆念”的治愈功能主要是通过回忆佛法对治烦恼。比如忆念“贪心的本性”、“无常”、“不净观”、“知足”来对治贪心;通过忆念“大悲心”、“自他交换”等对治嗔恚;通过忆念“空性”、“无常”、“无我”等对治愚痴。

三位主讲者的发言结束后,大家进行了20分钟的讨论,Van Norden教授给每一位同学作了点评。

Session4-2 Colonialism and Philosophy

11月11号上午10:40-12:00,第四场第二组主题报告在哲学系系楼2114教室举行,由华东师范大学全英文项目美国籍硕士研究生Jordan Jackson主持,新加坡国立大学Van Norden教授到场担任点评嘉宾。

第一位发言的参会者是来自北京师范大学韩国籍博士研究生Sae-mi Kim。Kim探讨了“中韩当代艺术中的后殖民话语”问题。她指出,后殖民主义理论在20世纪90年代在中国和韩国盛行,它们都与民族主义的兴起有关,从后殖民主义的角度看,中国和韩国在阅读当代艺术作品方面存在许多值得分析的异同。

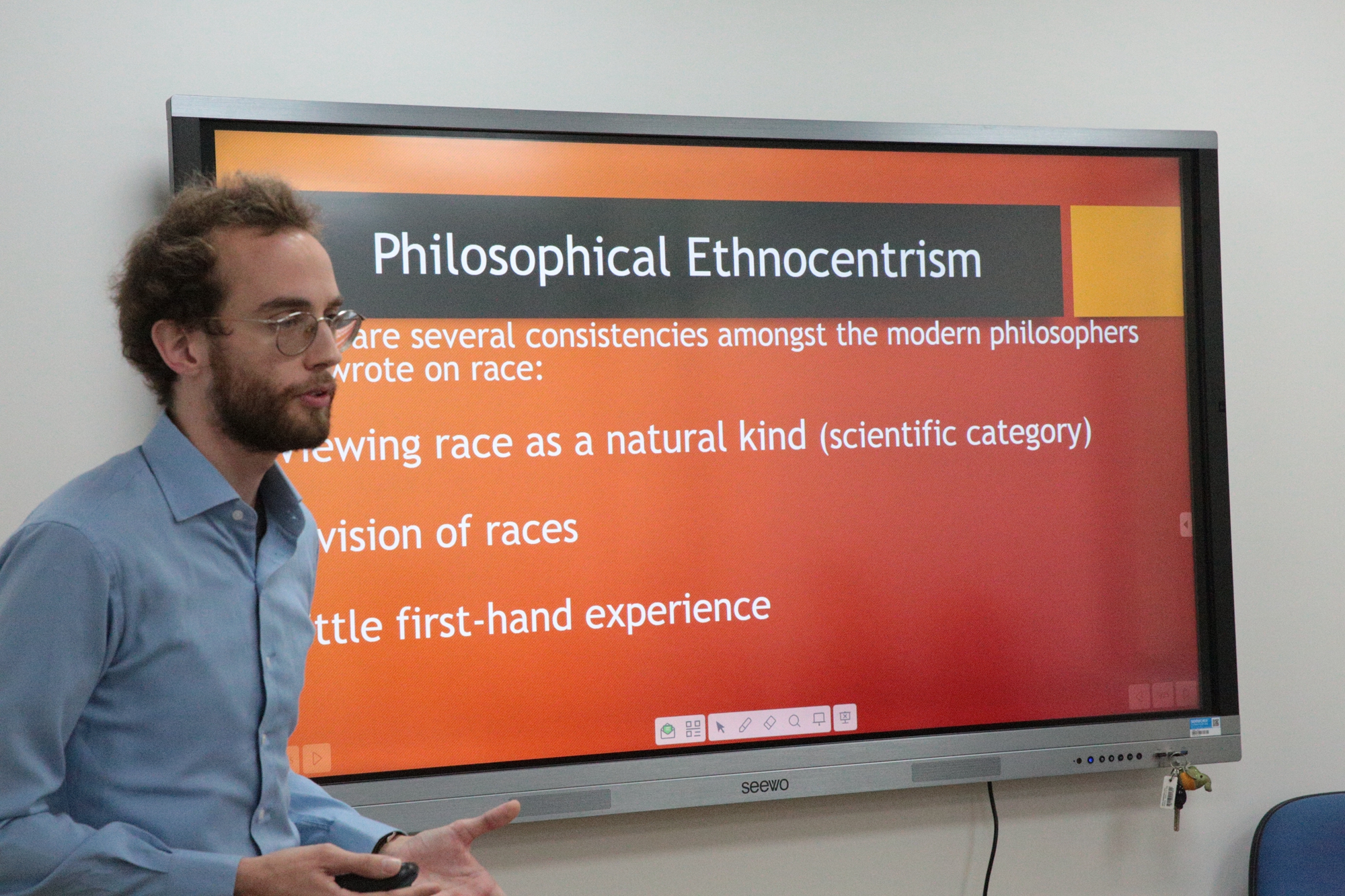

接着是Jordan Jackson报告论文。Jordan指出,当代一些哲学家认为康德的思想是种族歧视和排斥的。他通过讨论康德对西方种族观念的影响,追踪了哲学中种族讨论的历史进程,并试图解开一个非常复杂的问题——我们能否认为康德的思想是种族主义的?

最后发言的是中国人民大学来自中国台湾的硕士研究生蔡敬贤。他主要探讨了荀子“群”的思想及其现代意义。他指出,荀子把人类社会和政治看成是一个“群”,而不仅仅是国家或城邦。在共同生活中,人们分享集体的敬虔、价值观、政治地位和生活方式,问题是谁创造了自己。

三位主讲者的发言结束后,大家进行了20分钟的讨论,Van Norden教授给每一位同学作了点评。

Session5-1 Contemporary Issues in Confucian Philosophy

11月11号下午13:30-15:10,第五场第一组会议在冯契陈列室举行,由华东师范大学哲学系全英文项目波兰籍博士研究生Mateusz Janik主持。

首先发言的是中国人民大学以色列籍的博士研究生Josepha Golan。Josepha从“父母的责任”出发比较了儒家思想与圣经思想之间的异同。她分析了两种不同的思想在伦理上蕴含的深层意义和它们对现代社会的启示。

接着发言的是美国籍学者Jaenelle Shiroshita-Wawrzyniak博士。

Jaenelle探讨了一个很有意思的话题——对于儒家思想来说,被父母虐待的孩子需要做孝子么?Jaenelle继续问道,当被父母虐待时,是否可以孝顺父母?如果可能的话,那么在这些孩子和他们的父母之间能建立一个个人的界限吗?

华东师范大学哲学系硕士研究生金雯珎比较了亚里士多德和孟子关于偶然和必然观念的异同,并指出,亚里士多德讨论偶然和必然的多重含义直指探究“是者”(τὸ ὂν)的第一哲学,目的是要进一步寻求世界存在的本质,而儒家讨论偶然和必然的最终归结点是为了让人“成人”。

最后中国人民大学硕士研究生秦凯丽发言。她主要分析了荀子“礼”的思想,重点从“义、利”的角度,将荀子“礼”的“内仁”和“外法”连接了起来。

Session 5-2 Daoism

11月11下午13:30-15:10,第5场第二组主题报告在哲学系系楼2114教室举行,由华东师范大学哲学系硕士研究生李欢友主持。

北京大学美国籍博士研究生田凯文(Kevin J. Turner)阐述了庄子中隐含的“知行合一”思想,从心物关系的角度出发讨论行动是如何产生的。他以庄子中的三则寓言故事从三个方面逐步论证,并与王阳明的“知行合一”思想进行比较。

华东师范大学硕士研究生李欢友讨论了《庄子》中的“真人呼吸以踵”,认为这里的“踵”是指呼吸时要从大地汲取能量,进而引申出这句话的哲学意义——“真人”是实在的,并与“气”相协调。“呼吸以踵”描绘的是普通人是如何成为“真人”的。

华东师范大学中国哲学全英文研究生项目爱尔兰籍硕士研究生Suzanne Murphy讨论了《道德经》中的图象是如何阐述“道”的。她认为,不能按照西方线性的、连贯的思维阅读《道德经》,而是要运用其中的图景和隐喻跨出文本进行理解。她以格式塔心理学和跨文化间关注能力的不同入手,对比中西读者差异,并运用图景和隐喻的相关理论,以此解释如何运用这两点更好地理解《道德经》。

华东师范大学哲学系波兰籍博士研究生Barbara Bonar认为中西方对庄子的解释都各有不同,她试图探究对庄子是否存在一种“普遍的”“标准的”解读。她发现当我们试图用一种普遍的标准将各种理解囊括进来时,实际上更多的是相互排斥。

Session 6-1 Bringing the East and West into Dialogue

11月11下午15:20-17:00,第六场第一组主题报告在冯契学术成就成列室举行,由华东师范大学哲学系硕士研究生谷龙主持。四位参会者发言。

华东师范大学硕士研究生沈今语阐述了“从休谟的视角看董仲舒阴阳学说的规范性”。他认为,在董仲舒的哲学中,阴阳既是宇宙论概念,又与主体心性相联系,成为提供伦理规范性的因素。董仲舒在儒家立场上重新整合了阴阳与人伦。在道德评价方面,行动之效用受到高度强调;“贵志”的内涵在于防微杜渐,动机是在效用的要求下成为可褒贬的。在心性论上,董子将阴阳二气确认为心性的基本组成因素,由此阐发了性未善论。阴阳进一步化生出喜怒哀乐等情感,由此为主体情志运行提供了具体的规范。阴阳亦为政治哲学提供了基础,一方面基于阴阳的性未善论提供了王权合法性,另一方面君王的德、刑的施政举措亦受到阴阳四时的规范。

英国伦敦国王大学意大利籍博士研究生Carlo Cogliati 发表了关于中西方思想家托马斯.阿奎那与法藏的比较研究的演讲。Carlo比较的起点在于基督教传统与佛教传统在宇宙创生论层面的差异性。基督教传统认为,宇宙的万事万物皆创生于上帝,而佛教传统则认为万法因缘而生灭流转。他首先批判性的评述了托马斯阿奎那的“上帝从虚无中创造万物并作为万物存在的终极的本体论依据”的思想,并介绍法藏的缘起思想;其次,他对造物主与万物的存在之间进行了逻辑证明,并揭示了般若学中的“是”“非”的逻辑论述对法藏的诸法相互依存的缘起思想的影响。最后,他指出,逻辑体系KD45 或S5适用于创世纪的论证,而逻辑体系KT5, or S5 更适用于解释华严宗。

中国人民大学博士研究生冯小强则从实验哲学方法论的角度诠释了孟子的恻隐之心。他认为,实验哲学是本世纪初兴起的一股哲学思潮,主张用社会科学的方法探究哲学问题。他讲述道,研究者通过使用实验哲学的方法发现,当人们在面对“孺子入井”的情境时,所产生的情感反应与孟子的描述一致,即人们对这类情境有着共通的反应模式。但孟子只说对了一半,其不足之处在于,这种恻隐之心并不像孟子所认为那样在一切情形都是如此。

澳门大学智利籍博士研究生Manuel Rivera Espinoza发表了关于“诠释学意识和比较:通过Michel de Certeau重新思考跨文化哲学的写作”。他认为,用西方语言,特别是用英语进行的跨文化交流时会出现深刻但并不被完全察觉的限度。人们在比较两个作者或两个思想体系时,时常忽视这些限度。例如,我们说“《墨子》是一个阐述自然主义宇宙论的作品”,在这句话中,预设了至少三个概念:“文本”,“自然主义”和“宇宙学”。在阅读《墨子》时,人们通常将这些范畴视作理解和讨论《墨子》的基础,而这种方式必然也将读者置于概念比较的框架中。简单否定这些范畴的内涵并不能消解它们,反而会强化其作用。认识到这一点,我们将思考这样一个问题:在诠释与观念比较的过程中,我们应该做什么?Michel de Certeau为这些问题提供了启发性和发人深省的思考。

Session 6-2 Classical philosophy and history of philosophy

11月11下午15:20-17:10,第6场第二组主题报告在哲学系系楼2114教室举行,由华东师范大学哲学系硕士研究生李欢友主持。四位参会者发言。

中国人民大学硕士研究生关欣从儒家伦理如何解决外在主义问题出发来进行初步解释,即将行动主体与行动本身分开,注重“使一个人的意图具体化”,以实现“知性与行动的统一”。她所得出的的结论是,传统的儒家伦理智慧是可以为现代道德哲学提供更广阔的视角的。

华东师范大学中国哲学全英文研究生项目美国籍硕士研究生Ryan Reisner的主题报告主要是关于墨子对环境的看法。墨子对于环境的看法,有些虽然较为激进,但大体上与其他同时代的思想家的观点相一致。Ryan Reisner试图说明,墨子的思想何以能够成为解决环境问题的理论工具,同时向人们提供了一个思考环境问题的新视角。

华东师范大学博士后Sharon Small博士认为,将先秦道家思想置于一个系统中去理解“无”这种哲学框架,既促进了我们对世界运作方式的理解,又为特定问题提供了解决方案。无也具有抽象和具体,一般和特殊。要根据其语境进行定义,因为始终是关系性的。它使一切能够以其自身的方式蓬勃发展。

闭幕式

2018年11月11日下午5点,研究生国际会议在冯契学术成就陈列室举行闭幕式。华东师范大学硕士研究生谷龙担任主持,并作为会议组织者代表发言。他说道,这是他第一次参与国际学术会议的组织工作。在长达7个月的筹备之中,他与他的团队认真对待会议的各项工作,他们希望通过最大的努力达到最好的效果。他非常珍惜与所有参会者之间友谊,愿彼此保持联系,共同进步。新加坡国立大学Van Norden 教授高度肯定了此次研究生国际会议的组织工作,认为这是一次非常成功的学术会议,并向所有工作人员与参会者表达了感谢。

至此,华东师范大学哲学系首届研究生国际会议圆满谢幕。

(撰稿人:谷龙,丁洪然,何锴,甘思奇,李佳佳)

武汉大学博士研究生乐旭顺认为,传统对“吊诡”的解读多半将其解释为诡怪,英文翻译为“paradox”,这只注意到了“诡”而忽略了“吊”。但在“吊诡”一词中,“吊”同样具有重要意义。“吊”在汉语中具有悬挂的意思,“吊诡”意味着故意将诡怪之语摆放(悬挂)出来,以期读者从这些诡怪之语抓住(明白)庄子的意图,就像钓鱼,将鱼饵摆放在那里,希望鱼儿来上钩。这同古希腊哲学家苏格拉底的反讽有相似之处。它们作为一种哲学方法,共同反对的是执着于有限的知识,并且邀请读者亲身参与到真理的探索之中。在这种表述中,真理不再是干枯的教条。

主旨演讲一Becoming-China: From Comparative Philosophy to Geo-philosophy

11月10日上午9:40-11:10,在冯契学术成就陈列室进行此次会议的第一场主题演讲,由华东师范大学中国哲学全英文研究生项目爱尔兰籍硕士研究生Rory Edmund O’Neill主持。

学校主页

学校主页 校内链接

校内链接 校外链接

校外链接 校内邮箱

校内邮箱