2024年8月1-8日,第25届世界哲学大会(World Congress of Philosophy)在罗马举行。本届大会主题为“跨越边界的哲学”(Philosophy across Boundaries)。据统计,1000多名哲学工作者跨越地域、文化的边界来到罗马共襄盛举。华东师大哲学系杨国荣、潘德荣、郁振华、应奇、付长珍、方旭东、张缨、刘梁剑、何静、何竹、Sean Clancy、郁锋、王骏、金雯珎、Riccardo Peruzzi、云天遥、蒋周伟、公维敏等师生参会,积极参加各类学术活动,广交世界朋友。

组织ISM专场

8月6日,国际形上学学会(International Society for Metaphysics)组织的“世界哲学视角下的形而上学”圆桌会议在罗马大学哲学系楼顺利举行。圆桌由国际形而上学学会秘书长、华东师范大学哲学系教授郁振华主持。国际形而上学学会会长、华东师范大学资深教授杨国荣发表主旨演讲。其他报告人还有美国洛杉矶罗耀拉大学哲学(终身)教授 、亚太中心研究主任、斯坦福大学研究员王蓉蓉(Robin R Wang),印第安纳大学宗教研究教授、《哲学论坛(The Philosophical Forum)》编辑、国际中西哲学比较研究会会长麦克劳德(Alexus McLeod),以及法国里昂高等师范学校哲学和认知科学教授让-米歇尔·怀尔(Jean-Michel Roy)。杨国荣教授探讨了中国现代哲学在“世界性的百家争鸣”中的独特贡献,并强调具体化、多样性、一致与百虑的交融的重要性。王蓉蓉教授从道、柔等概念出发,阐发了“对抗侵犯的形而上学”。麦克劳德教授聚焦“生”“成”两个概念的差别,讨论了中国早期形而上学的特殊性。怀尔教授提出依赖性假说,探讨了认知科学与形而上学的关系。最后,郁振华教授立足于物自身概念在先验哲学和当代哲学中的不同地位,阐发了切换论实在观。

组织KAL专场

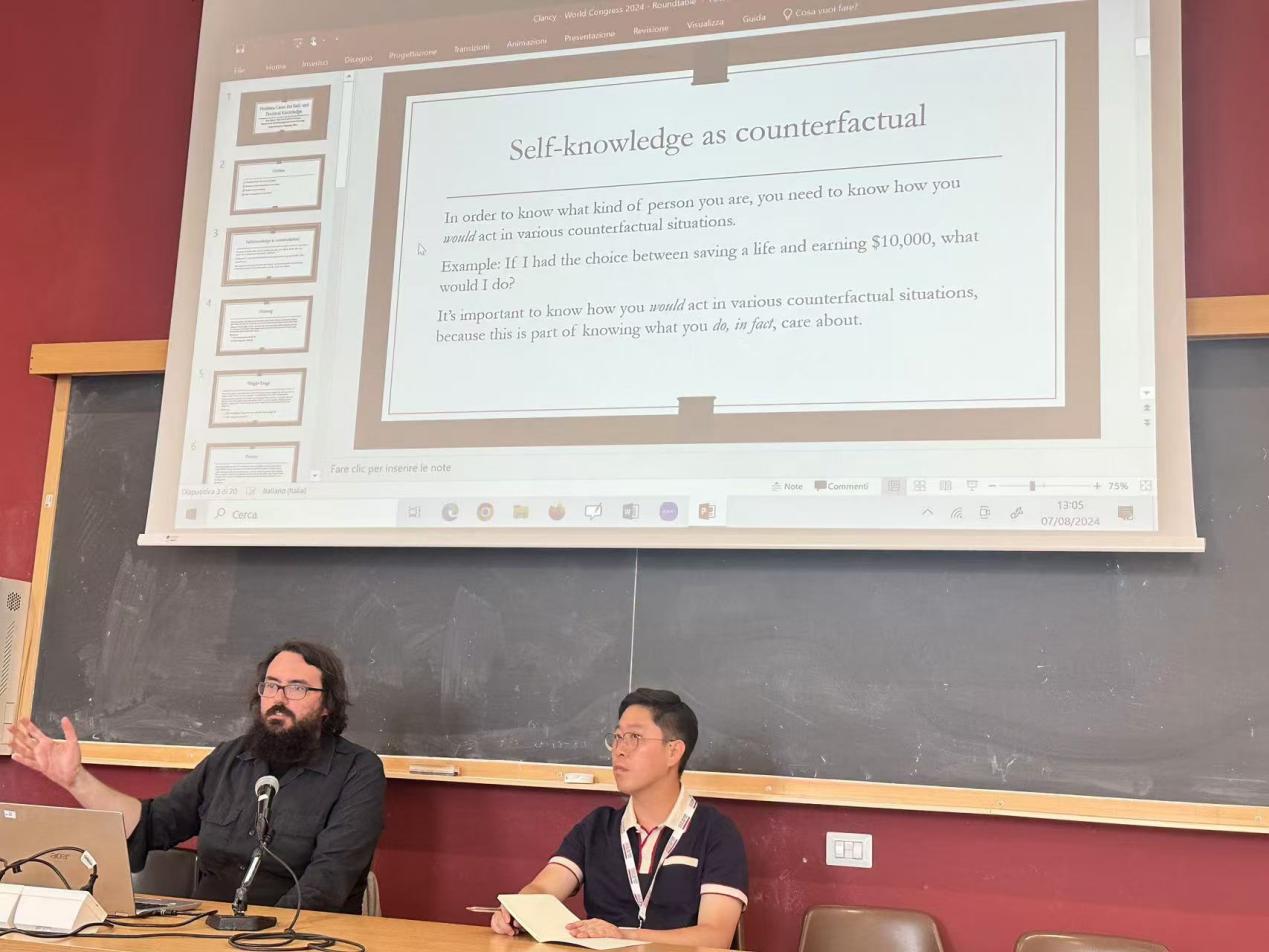

8月7日,华东师范大学和里昂高等师范大学的中法知识行动联合实验室(KAL)在大会举办了“自我知识与实践知识”专场讨论会,旨在推动行动哲学和认知科学领域对于自我、实践、知识等问题的深入研究。讨论会上,华东师范大学的何静教授、徐竹教授、Sean Clancy教授分别做了关于社会认知、安斯康姆实践知识以及反事实进路分析的精彩报告。著名的现象学认知科学家、美国孟菲斯大学哲学和认知科学教授加拉格尔、里昂高师米歇尔·怀、华东师大哲学系郁振华、刘梁剑、郁锋等进行了热烈的讨论。

积极参加圆桌与分组活动

8月2日上午,方旭东教授了参加在罗马大学政治科学系会议室举行的汉语哲学圆桌第一场。方旭东教授的报告《康德的“自律”与儒家伦理学》尝试从后果论的角度重新理解儒家。根据康德,一个行为之所以有道德价值,并非由于它要达成的目的,而是由于它所根据的格律(maxime)。一个道德行为并非只是合乎义务(pflichtmäßig),而必须是出自义务(aus Pflicht),否则就只有合法性(Legalität)而无道德性(Moralität)。牟宗三运用康德的自律来分析儒家伦理学,其解读受到很多批评。利玛窦(Matto Ricci)在《天主实义》当中为出于功利目的(赏罚)而行善之为道德进行辩护。在某种意义上,可谓对康德有关道德必然是自律的理论提出了挑战。意志自我立法并自我服从的情况,可能只属于圣贤这样的极少数人。结合现场听众的提问,方教授还对自律与符合规则的关系以及儒家如何解释自律等问题做了说明。本场共有五位学者发言,其他四位分别是北京大学韩水法、复旦大学孙向晨、山西大学江怡、米兰圣心天主教大学(Università Cattolica del Sacro Cuore)的Timon Gatta。

当天下午,方旭东教授参加“Philosophical encounter between the West and China in Ming and Qing dynasties”(明清中西哲学的相遇)小组。作为特邀评论专家,方教授用英文对三位发言人的报告做了点评,三位发言人分别是:巴黎一大钱晋、上海财经大学王格、瑞士日内瓦大学陈萍。

8月2日,潘德荣教授参加了“诠释学”(Hermeneutics)专题论坛,并作题为“Arete-Hermeneutics: From Divination by Shamans to Arete and Benevolence”的报告。潘德荣教授在报告中指出,无论是“六经注我”还是“我注六经”,中国经学史的最终目标并非停留在文字的表面解读,而是具有强烈的践行德行的诉求。他强调,以“德行”为核心的诠释理念奠定了中国诠释学传统的基础。此外,他提出,以德行为导向的诠释活动包括四个关键环节:知道、悟道、证道、弘道。在讨论环节中,潘德荣教授回答了其他学者提出的各种问题。

博士后王骏参加了同场活动,并作了题为“The Turn of Hermeneutics in Chinese Philosophy: A Case Study of Arete-Hermeneutics”的报告。王骏在报告中指出,伽达默尔批判了传统方法论诠释学中将文本对象化的做法,认为这种做法导致了文本与读者之间的异化关系。德行诠释学则将德行作为理解和解释的核心价值,不仅强调正确理解文本,还突出其在现实中的实践意义。通过整合传统理论资源,德行诠释学避免了与传统方法论诠释学的对立,为文本解读和实际行动提供了更加完善和融贯的理论框架。在讨论环节,王骏回答了与会学者提出的关于德行诠释学与解经学、利科诠释学的关系,先秦儒家和道家的道德观等问题。

8月3日,付长珍教授参加了“科技的未来和对美好生活的跨文化渴望”(The Future of Technology and Intercultural Aspiration for a Life well lived)的圆桌论坛。论坛由世界哲学大会成员单位上海社科院哲学所主办,分上午和下午两个时段.

付长珍教授的报告为“Reshaping the paradigm of Ethical Knowledge in the Age of Digital Intelligence ”,深刻阐发了数智时代的伦理学转型与知识范式重塑,引发与会学者的热烈讨论,并以“跨越科技与人文的边界”对全天的会议做了总结发言。

8月3日,方旭东教授参加在罗马大学社会学系会议室举行的“Aristotle-Buddha-Confucius-Islam symposium”的第二场Comparative Philosophy,用英文做了题为Autonomy and Confucian Ethics: A Thought inspired by Matto Ricci的报告。

8月4日,博士生Riccardo Peruzzi参加了学生专场,宣读论文“Ethical implications of fan反in the Daodejing”。

8月6日,张缨副教授在“犹太哲学”的一场分组会议作了题为“初探迈蒙尼德对‘开端论’的解释”(An Exploration of Maimonides’s Interpretation of the Account of the Beginning [maʿaseh bereshit])的报告。在该报告中,张缨老师从《迷途指津》的文本出发,论证在迈蒙尼德那里,“开端论”不仅与创世即世界的开端有关,而且与摩西律法的开端有关,她并且指明,这样一种关联在迈蒙尼德所提出的“开端论等于自然科学”的论断中有怎样的隐含意味。在讨论环节,张缨回答了其他学者从不同角度提出的问题。主持这场分组会议的是意大利学者Stefano Mecci,参与该组的听众中有著名中世纪犹太-伊斯兰哲学学者Steven Harvey等。同组作报告的还有汉堡大学的Monika Kaminska教授,她讨论的主题是“汉娜·阿伦特与玛格丽特·苏斯曼的自由与和平概念”(The Concept of Freedom and Peace as Interpreted by Hannah Arendt and Margarete Susman)。

张缨副教授还参与了主题为“哲学与喜剧:一个新领域”(Philosophy and the Comic: A New Field)、“关于施特劳斯哲学及其资源的新视野”(New Perspectives on Leo Strauss’s Philosophy and Its Sources)、“新版皮科《900论纲》:揭开隐秘的串联”(A New Edition of Pico della Mirandola’s 900 Theses: Unveiling the Secret Concatenation)以及“犹太思想中的欲望、攫取及奢侈”(Desire, Acquisitiveness, and Luxury in Jewish Thought)等圆桌与组会,并参与了相关的问答和讨论。

8月7日,博士生金雯珎参加了“古希腊哲学与中国哲学:比较研究方法”(Ancient Greek and Chinese Philosophy: Comparative Approaches)圆桌会议。本次圆桌由中希文明互鉴中心(Center of Greek & Chinese Ancient Civilizations)和克里特大学(University of Crete)联合组织,由该中心希腊方秘书长、克里特大学Chloe Balla教授主持。会议邀请了来自英国、新加坡、希腊和美国的学者Lea Cantor、Matthew D. Walker、Nikolina Kamzola、James Zainaldin发表主旨报告。金雯珎与维也纳大学博士研究生Nikolina Kamzola共同作了题为“On the Art of Persuasion in Aristotle and Han Fei”的报告,报告从哲学方法论的角度探讨了亚里士多德与韩非子对说服问题的理解,重点分析了他们在各自传统中对修辞学与雄辩术发展的贡献。通过比较的研究以加深对古希腊哲学与中国哲学中说服艺术的理解与认识。

8月8日下午,刘梁剑教授参加了“哲学中的跨文化理解”(Intercultural Understanding in Philosophy)的圆桌会议。本次圆桌由德国跨文化研究学会(Gesellschaft der Interkulturelle Philosophie)组织。该学会秘书长Markus Wirtz博士主持。来自意大利、尼日利亚、德国、加拿大等国的学者Flavia Monceri、Dorothy Oluwagbemi-Jacob、Niel Weidtmann、Williams Sweet发表了主旨报告。刘梁剑教授的报告为“ ‘Every moment as a Piece of Pearl’: To Overcome Lineage Progressivism and the Doctrine of Civilization Clash with the Concepts of Thoroughness and Embodied Community”。

学校主页

学校主页 校内链接

校内链接 校外链接

校外链接 校内邮箱

校内邮箱